Die Geschichte der Berliner Mauer

AMERIKANISCHE DIPLOMATIE IN DEUTSCHLAND WÄHREND DES KALTEN KRIEGES

Die Geschichte der Berliner Mauer wird hier aus der Sicht von US-Diplomatinnen und -Diplomaten und mithilfe von Exponaten aus der Sammlung des National Museum of American Diplomacy erzählt. Ungeachtet des sich im Laufe der Jahre verändernden politischen Klimas im geteilten Deutschland setzten sich US-Diplomaten weiterhin über Grenzen hinweg für die Interessen unserer Nation ein, auch inmitten der Spannungen im Kalten Krieg, der seinen Ausdruck im Mauerbau fand. Amerikanische Diplomatie ist auch über dreißig Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung eine globale Kraft, die stets die aktuellen Ereignisse mitgestaltet und prägt.

- 1945

- 1950

- 1955

- 1960

- 1965

- 1970

- 1975

- 1980

- 1985

- 1990

- 1995

- 2000

- 2005

- 2010

- 2015

1945

Beginn des Kalten Krieges

Nach dem Zweiten Weltkrieg sah sich die Diplomatie mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert, da der Kalte Krieg die diplomatischen Beziehungen zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion zunehmend belastete. Nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 hatte das Land keine Regierung und es gab keine klaren Grenzen zwischen den europäischen Nationen. Die „Großen Drei“, US-Präsident Harry Truman, der sowjetische Regierungschef Josef Stalin, und der britische Premierminister, Winston Churchill (auf den bald Clement Attlee folgen sollte), trafen sich in Potsdam, um über die Zukunft Deutschlands zu beraten. Vom 17. Juli bis zum 2. August wurde auf der Potsdamer Konferenz die Verwaltung Deutschlands und Berlins zwischen den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Großbritannien und später Frankreich aufgeteilt. Anfänglich bestand die Hoffnung, dass sich die Beziehungen zu Josef Stalin verbessern würden, doch stattdessen verschlechterten sie sich, und ein „Eiserner Vorhang“ senkte sich über Osteuropa.

„Wir befanden uns mitten im Kalten Krieg…“

– Karl Mautner

1945

Geteiltes Deutschland

US-Diplomat Jacques Reinstein erinnert sich, dass das Potsdamer Abkommen von 1945, mit dem Deutschland unter den westlichen Alliierten aufgeteilt wurde, „für das US-Außenministerium“, das eigentlich langsamer vorgehen wollte, „ein beträchtlicher Schock war“. Als Reaktion auf die permanenten Versuche der Sowjetunion, die Versorgung Berlins mit Strom, Lebensmitteln, Transportmitteln und Brennstoff zu unterbinden, gründeten die Alliierten 1949 die Bundesrepublik Deutschland (BRD), die gemeinhin als Westdeutschland bezeichnet wurde. Die Hauptstadt war Bonn, und in Berlin gab es eine Ständige Vertretung. Daraufhin gründete die Sowjetunion die Deutsche Demokratische Republik (DDR), die als Ostdeutschland bezeichnet wurde und deren Hauptstadt Ostberlin war.

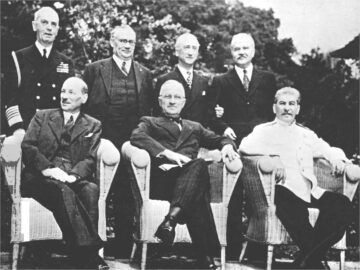

Juli 1945

Potsdamer Konferenz

Die „Großen Drei“ beriefen eine Konferenz in Potsdam ein, um über eine Strafe für das besiegte NS-Regime, eine Nachkriegsordnung und den Wiederaufbau der zerstörten europäischen Gesellschaften zu beraten.

Sitzend (von links nach rechts): Der britische Premierminister Clement Atlee, US-Präsident Harry Truman und der sowjetische Staatschef Josef Stalin. Stehend (von links nach rechts): Flottenadmiral William D. Leahy von der US-Marine, Trumans Stabschef, der britische Außenminister Ernest Bevin, US-Außenminister James F. Byrnes und der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow.

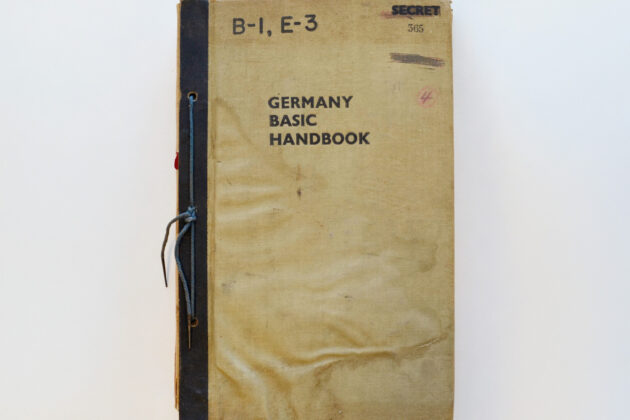

AUS DER SAMMLUNG

Leitfaden für Deutschland

Der US-Diplomat Arthur Tienken nutzte dieses Handbuch während er nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Kreis Resident Officer Program nach Deutschland entsandt war. Resident Officers wurden als Repräsentanten der Vereinigten Staaten in ganz Deutschland eingesetzt. Sie nahmen Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung auf und begleiteten den Übergang von der US-Besatzungsregierung nach dem Krieg zu einer selbstverwalteten deutschen Regierung. Der Leitfaden wurde im Juli 1944 vom britischen Ministerium für Wirtschaftskriegsführung veröffentlicht und diente nach dem Zweiten Weltkrieg im besetzten Deutschland stationierten Soldaten und Zivilisten als Informationsquelle.

Zunehmende kommunistische Präsenz

In seinem Kommentar erklärt Karl Mautner, Offizier der U.S. Army (82. Luftlandedivision), dass sich die Teilung zwischen dem mit der UdSSR verbündeten Ostdeutschland und dem mit den Vereinigten Staaten verbündeten Westdeutschland auf die in den jeweiligen besetzten Gebieten lebenden Menschen erstreckte.

Diese DDR-Flagge wurde über einem Bürogebäude in Berlin gehisst, in dem sich später die US-Botschaft bei der DDR befand.

Porzellan-Replik der Berliner Freiheitsglocke

Diese Glocke aus Meißen ist eine Nachbildung des Originals, das der New Yorker Walter Dorwin Teague gegen Ende der 1940er-Jahre und zu Beginn des Kalten Krieges entwarf. Die zehn Tonnen schwere Originalglocke stand symbolisch für die Bestrebungen der Vereinigten Staaten, mithilfe von Radiosendern wie Radio Free Europe auf eine Öffnung Europas hinzuwirken. 1950 wurde die Freiheitsglocke von amerikanischen Rundfunksendern in Westberlin aufgestellt, wo ihr Umriss zum ersten Logo von Radio Free Europe und ihr Läuten, das täglich um 18 Uhr gesendet wurde, zum Symbol der Freiheit wurde.

Geschenk des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Eberhard Diepgen an US-Außenminister Colin L. Powell. Katalognummer: 2005.0007.016

ca. 1950

Druckstock mit Radio Free Europe Logo

Auf diesem Druckstock von Radio Free Europe ist die symbolträchtige Freiheitsglocke als Logo des Senders abgebildet. Die zweiteilige Botschaft rechts und links der Freiheitsglocke lautet: „Schließt euch dem Kreuzzug für die Freiheit an“ und „Helft der Wahrheit im Kampf gegen den Kommunismus“.

Sammlungen des National Museum of American Diplomacy. Katalognummer: 2009.0014.07

Berlin – geteilt und isoliert

Amerikanische Diplomaten und Militärangehörige setzten sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland mit dem sich verschärfenden ideologischen Konflikt zwischen Ost und West auseinander, zunächst im Rahmen einer Militärregierung, dann durch eine Hohe Kommission. Die Vereinigten Staaten unterhielten eine Botschaft in Westdeutschland und eine Ständige Vertretung in Berlin. Die Deutsche Demokratische Republik erkannten sie erst 1974 diplomatisch an. Nach Stalins Tod 1953 stellte sich der neue Parteichef der KPdSU, Nikita Chruschtschow, hinter den 1. Sekretär des Zentralkomitees in der DDR, Walter Ulbricht. Beide verschärften die harte Linie gegen die Alliierten und deren Präsenz in Berlin.

1954

Berlin-Handbuch

Dieses Handbuch des US-Hochkommissars für Deutschland diente als praktische Hilfe für in Deutschland stationierte Beschäftigte. Es gehörte Herbert W. Baker, der vom auswärtigen Dienst der Vereinigten Staaten nach Deutschland entsandt worden war.

1958 – 1960

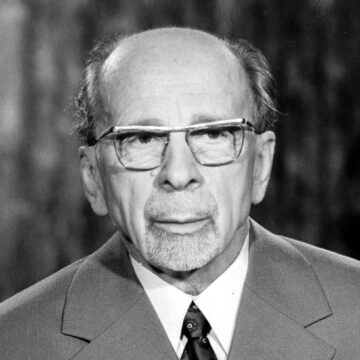

Walter Ulbricht schränkt die Präsenz der westlichen Alliierten Mächte in Berlin ein

Der hier abgebildete ostdeutsche Politiker Walter Ulbricht, von 1960 bis 1973 Vorsitzender des Staatsrats, irritierte US-Diplomaten wie Kempton Jenkins, einen in Berlin tätigen Entsandten des US-Außenministeriums (1958 – 1960), indem er die Autorität der Alliierten in Westberlin untergrub.

In diesem Kommentar beschreibt Kempton Jenkins diese turbulente Zeit.

Verschlechterung der Beziehungen: West- und Ostdeutschland

Das kommunistische Regime der DDR hatte es auf die gesamte Stadt Berlin abgesehen, da sie in seiner Besatzungszone lag. 1948 ließ Stalin alle Land- und Wasserwege nach Westberlin sperren und verweigerte den Berlinerinnen und Berlinern damit Nahrung und Brennstoff. US-Präsident Harry S. Truman wollte Berlin nicht „im Stich lassen“, und so beschlossen die Vereinigten Staaten und Großbritannien eine umfangreiche Luftbrücke. Unter dem Kommando von General Lucius Clay versorgte die Berliner Luftbrücke innerhalb von 15 Monaten über zwei Millionen Berlinerinnen und Berliner mit dem Nötigsten und transportierte mit insgesamt 277.569 Flügen 2,3 Millionen Tonnen an Gütern. Trotz des Erfolgs der Luftbrücke setzten die Sowjets ihre Maßnahmen zur Einschränkung der Kommunikation und des Reiseverkehrs fort.

Der Held: General Lucius Clay

Der hier abgebildete General Lucius Clay war von 1947 bis 1949 Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone. Für die Berlinerinnen und Berliner war er ein amerikanischer Held, der während der Luftbrücke von 1948, mit der die sowjetische Blockade umgangen wurde, Westberlin mit Lebensmitteln, Brennstoff und anderen Hilfsgütern versorgte. Daran erinnert sich der US-Diplomat Yale Richmond, der von 1949 bis 1954 Kulturattaché in Westdeutschland war, in diesem Audiokommentar.

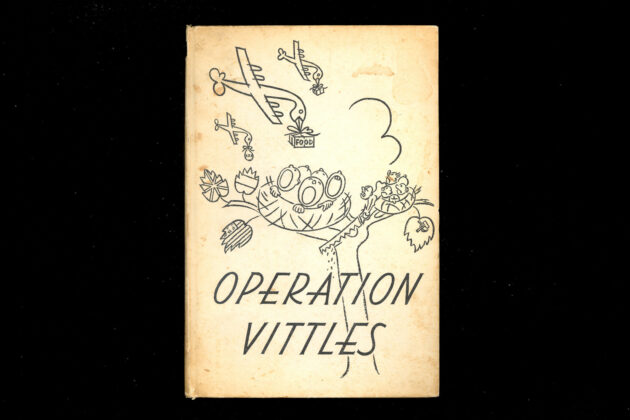

1949

Kochbuch „Operation Vittles“

Die Rezepte in diesem Kochbuch wurden im Januar 1949 von den American Women in Blockaded Berlin und Diplomaten und ihre Ehefrauen zusammengestellt, um die begrenzte Auswahl der ihnen in dieser Zeit zur Verfügung stehenden Lebensmittel optimal zu nutzen.

1990 – 1999

Bronzeskulptur zum Gedenken an die Berliner Luftbrücke

Diese Bronzefigur ist eine Nachbildung des Denkmals für die Berliner Luftbrücke, die auch als Operation Vittles bekannt war. Jede Zacke steht für einen der drei Luftkorridore, der für Frachtflugzeuge offen war. Auf dem Sockel des Denkmals, das ursprünglich auf dem 1951 gebauten und inzwischen stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof errichtet wurde, sind auf jeder Zacke die Namen der während der Luftbrücke ums Leben gekommenen US-amerikanischen und britischen Piloten eingraviert. Zwei identische Versionen des Originaldenkmals stehen auf den Flughäfen in Frankfurt und Celle.

Hans N. Tuch und das Amerika Haus

Ende der 1940er und in den folgenden Jahren setzte sich der auf diesem Foto abgebildete US-Diplomat Hans N. „Tom“ Tuch (von 1949 bis 1952 Direktor der Amerika Häuser des US-Informationsamts in Westdeutschland) dafür ein, den Westdeutschen durch die Programme und Angebote der Amerika Häuser ein neues Verständnis für Demokratie zu vermitteln. Er beschreibt dies in seinem Kommentar:

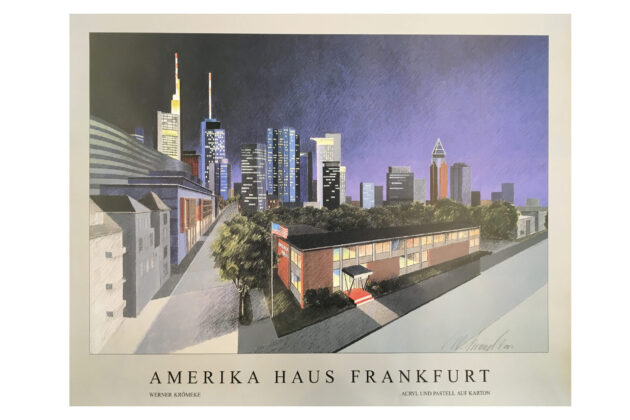

AUS DER SAMMLUNG

Plakat: Amerika Haus in Frankfurt

Im nach dem Zweiten Weltkrieg geteilten Deutschland entwickelten die Vereinigten Staaten das Angebot der Amerika Häuser. Es war Teil der Bemühungen der amerikanischen Militärregierung, der deutschen Bevölkerung nach zwölf Jahren NS-Herrschaft die westlichen Ideale von Demokratie und Menschenrechten wieder näherzubringen. Die Amerika Häuser bildeten die Grundlage für das, was einige später den „Marshallplan der Ideen“ nannten, eine Initiative der Vereinigten Staaten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, die für spätere Maßnahmen überall auf der Welt Maßstäbe setzte. Dieses Poster zeigt eine von dem deutschen Künstler Werner Krömeke angefertigte Zeichnung des Amerika Hauses Frankfurt im Rothschildpark, das 1957 eröffnet wurde. Das Plakat wurde im Rahmen einer Werbekampagne für das Amerika Haus im Jahr 2002 veröffentlicht.

1961

Der Mauerbau

Als die Berliner Mauer am 13. August 1961 errichtet wurde, wurden US-Diplomaten Zeugen erschütternder Szenen: Familien standen sich weinend gegenüber, getrennt durch eine unüberwindbare Grenze. Viele fragten sich, ob Berlin zum Auslöser des nächsten Krieges werden könnte. Trotz der bedrohlichen Präsenz der Mauer äußerte Präsident John F. Kennedy gegenüber Kenny O’Donnell, seinem persönlichen Referenten: „Es ist keine schöne Lösung, aber eine Mauer ist allemal besser als ein Krieg.“ Abteilungsleiter Thomas Niles sprach aus, was viele dachten, als er rückblickend sagte: „Durch den Bau der Mauer entstand eine Art Stabilität. 17 Millionen Menschen in Ostdeutschland wurden eingesperrt, aber auf ihre perverse und widerwärtige Art und Weise bewirkte sie Stabilität in einer potenziell instabilen Region.“

„Ostdeutsche verließen reihenweise das Land…“

– BRUCE FLATIN

Juni 1961

Ein kalter Winter steht bevor

Im Juni 1961 traf Regierungschef Chruschtschow mit dem neuen und unerfahrenen Präsidenten John F. Kennedy zusammen. Kennedy dachte, er könne die Sowjets zu Zugeständnissen bewegen, um eine bessere Anbindung Westberlins an Westdeutschland zu gewährleisten, doch Chruschtschow drohte stattdessen, sich für eine vollständige kommunistische Übernahme der gesamten Stadt auszusprechen. Er verkündete auch die Absicht der Sowjets, einen separaten Friedensvertrag mit der ostdeutschen Regierung zu unterzeichnen.

Am Ende des Treffens sagte Chruschtschow zu Kennedy: „Wir machen das. Wenn Sie Druck auf uns ausüben, ist das Ihr Problem.“ Kennedy antwortete: „Es wird ein sehr kalter Winter werden.“ Er verließ den Gipfel sehr aufgewühlt, und die Lage in Westberlin war bedrohlicher als zuvor.

Als dies bekannt wurde, verdreifachte sich die Zahl der Menschen, die aus Ostdeutschland flohen. Der Direktor des Rundfunks im amerikanischen Sektor (RIAS), Robert Lochner, bemerkte später: „Es wurde immer deutlicher, dass die Sowjets die Entvölkerung Ostdeutschlands aufhalten mussten, wenn sie nicht vollständig die Kontrolle verlieren wollten.“

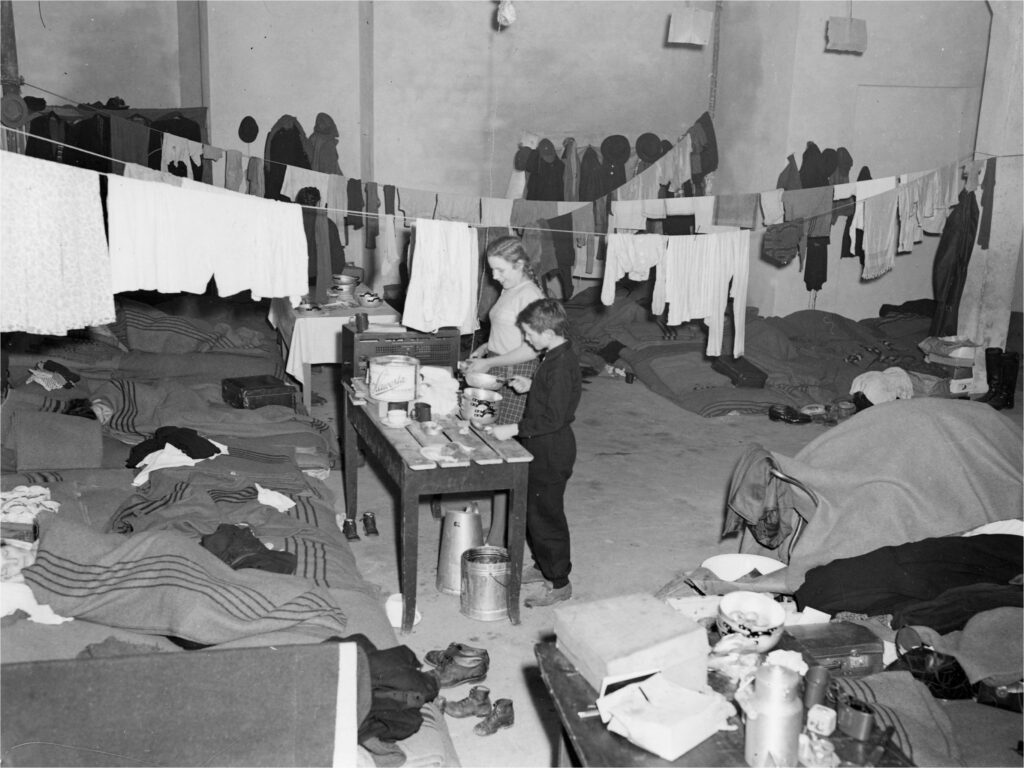

14. August 1961

Menschen fliehen aus Ostdeutschland

Nach dem Treffen von Chruschtschow und Kennedy im Jahr 1961 flohen Tausende aus Ostdeutschland. Das Bild zeigt mehrere hundert Menschen in einem Flüchtlingslager in Westberlin. Der US-Diplomat Bruce Flatin (Abteilung für öffentliche Sicherheit, Berlin, 1964 – 1969) berichtet in diesem Audioclip über die Flüchtlingskrise und den daraus resultierenden Verlust von Fachkräften.

August 1961

Die Mauer wird gebaut

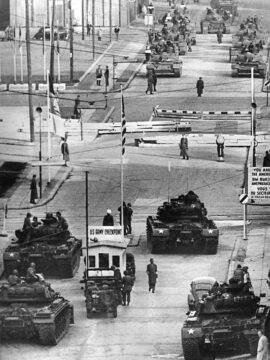

Am 13. August 1961 begannen Arbeiter mit der Teilung Berlins, und US-Diplomaten stellten fest, dass man nachts mit dem Mauerbau begonnen hatte. Ein amerikanischer Radiosender, der live über die Ereignisse berichtete, warnte Hörerinnen und Hörer, die eine Flucht in Erwägung zogen. Erst nach mehr als 48 Stunden legten die Alliierten Protest ein, was teilweise darauf zurückzuführen war, dass US-Präsident Kennedy eine Konfrontation mit den Sowjets vermeiden wollte. Diese Verzögerung verärgerte insbesondere den Regierenden Bürgermeister Westberlins, Willy Brandt. Daraufhin entsandte US-Präsident Kennedy Vizepräsident Lyndon B. Johnson und General Clay nach Berlin und mobilisierte die US-Streitkräfte. Wegen eines Zwischenfalls an der Grenze, in den US-Diplomaten verwickelt waren, standen sich dann im Oktober 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber. Zu der Konfrontation kam es am US-Grenzübergang Checkpoint Charlie, allerdings zogen sich beide Seiten schließlich wieder zurück.

1961

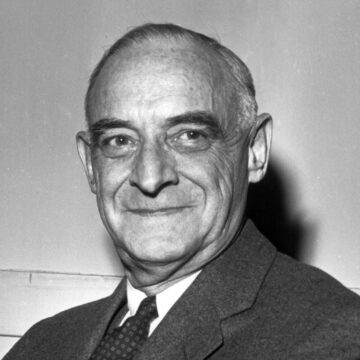

Die Berliner Mauer wird gebaut

Der hier abgebildete US-Diplomat Robert Lochner war 1961 Direktor des Rundfunks im amerikanischen Sektor (RIAS) in Berlin.

In diesem Audioclip erinnert sich Robert Lochner an die erste Nacht des Mauerbaus und seine Berichterstattung für den RIAS.

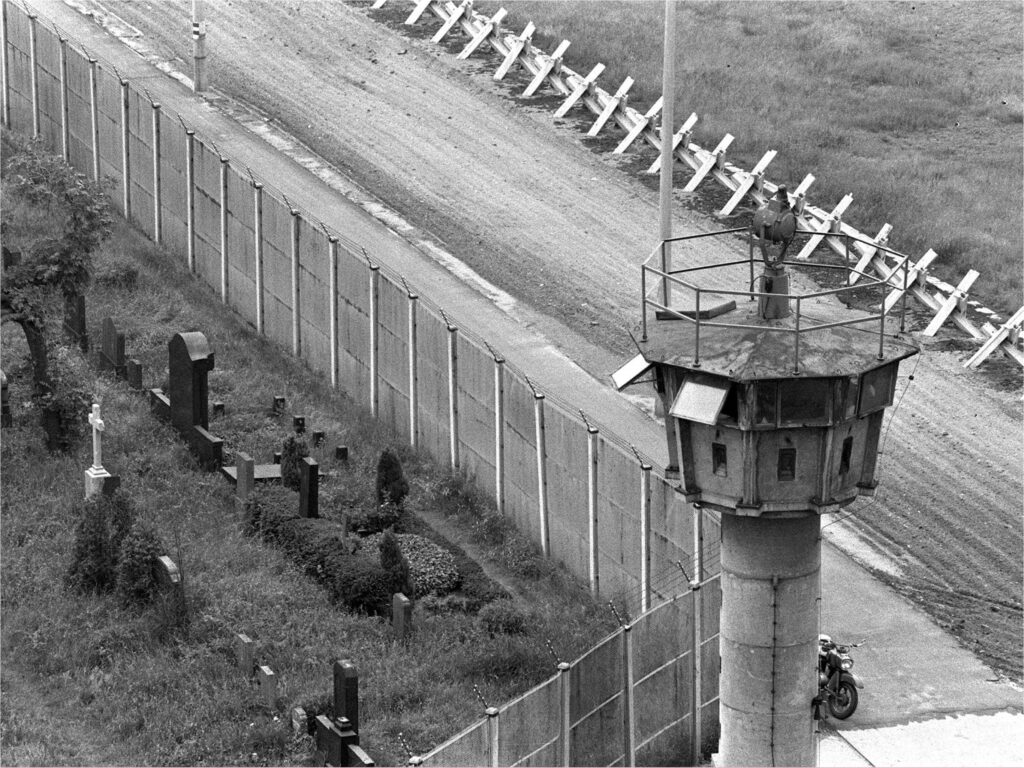

Folgen des Mauerbaus

Nach ihrer Fertigstellung verlief die Mauer über 43 Kilometer quer durch Berlin (insgesamt 156 Kilometer durch ganz Deutschland). Zunächst aus Stacheldraht errichtet, wurden daraus vier Meter hohe, parallel verlaufende Mauern mit einem dazwischen verlaufenden „Todesstreifen“. Scharfschützen in Türmen hatten den Befehl, auf Flüchtende zu schießen. Einige wagemutige Westberliner schrieben das für Konzentrationslager stehende Kürzel „KZ“ auf die Westseite der Mauer.

Auf der Flucht vor dem repressiven Regime kamen zwischen 1961 und 1989 mindestens 100, wahrscheinlich sogar noch mehr, Ostdeutsche bei dem Versuch, die Grenze zu überwinden, gewaltsam zu Tode. Mehr Glück hatten Flüchtende, die durch Tunnel, in umgebauten Autos, mit Heißluftballons oder Wasserfahrzeugen flohen. In all den Jahren ihrer Existenz ernüchterte und erzürnte die Mauer die Menschen in Deutschland.

Krisenmanagement in Westberlin

Brandon Grove, Jr. (US-Verbindungsbeamter, Berlin, 1965 – 1969), hier abgebildet, erläutert in diesem Audioclip, dass Krisenmanagement ein wichtiger Bestandteil der alltäglichen Diplomatie im Westberlin der späten 1960er-Jahre war. Grove war sowohl im Westen als auch in Ostberlin als Diplomat tätig.

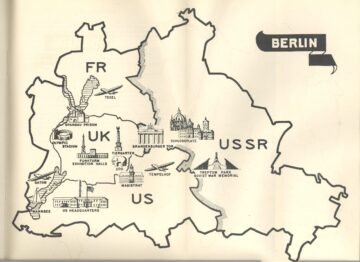

Die Alliierten in Berlin

Die Länderkennungen auf der Karte verdeutlichen die unmittelbare Nähe der Sektoren der Alliierten in Westberlin zum sowjetisch kontrollierten Ostberlin.

William Tyler, von 1962 bis 1965 stellvertretender Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, spricht in diesem Audioclip über die strenge Kontrolle, die die Alliierten über ihre jeweiligen Sektoren ausübten.

1963

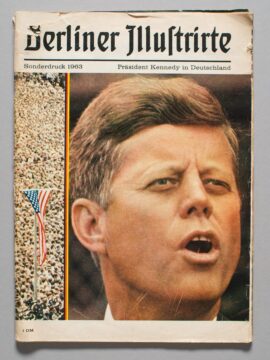

„ICH BIN EIN BERLINER” – US–Präsident John F. Kennedy

Als John F. Kennedy 1963 Berlin besuchte, nannte der Stabsassistent des Botschafters, Paul Cleveland, den Ansatz des Präsidenten eine „politische Kampagne mit dem Ziel, den Deutschen Mut zu machen“. Der Satz „Ich bin ein Berliner“ sicherte Präsident Kennedy die breite Sympathie der Stadtbevölkerung; der Platz, auf dem er ihn sagte, wurde nach seinem Tod nach ihm benannt. Der Geheimdienstoffizier Thomas Hughes erinnerte sich daran, wie Kennedy von relativem Desinteresse an Deutschland dazu überging, es zu einem Schwerpunkt seiner Außenpolitik zu machen. Kennedys Nachfolger, Präsident Lyndon B. Johnson, verfolgte jedoch andere diplomatische Ziele.

26. Juni 1963

Präsident John F. Kennedy hält seine Rede, in der er den Satz „Ich bin ein Berliner“ sagt.

Video abspielen26. Juni 1963

Präsident John F. Kennedy besucht Westberlin

Präsident Kennedy (links) sitzt 1963 bei einem Besuch in Westberlin mit dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt (Mitte) und Bundeskanzler Konrad Adenauer (rechts) im Auto. Anlässlich des Kennedy-Besuchs hängten ostdeutsche Grenzsoldaten am Brandenburger Tor große rote Stoffbahnen und direkt davor ein englischsprachiges Propagandaplakat auf. Auf dem Plakat stand, die bei der Potsdamer Konferenz geforderte Entnazifizierung und Entmilitarisierung Deutschlands habe nur in Ostdeutschland stattgefunden.

1963

Die Geschichte hinter „Ich bin ein Berliner“

Auf diesem Foto des Manuskripts der Rede, die Präsident Kennedy 1963 in Berlin hielt, sieht man den berühmten Satz, den US-Diplomat Robert Lochner auf Kennedys Wunsch hinzufügte. In diesem Audioclip erzählt Lochner auch, wie Präsident Kennedy während seiner Reise durch Westdeutschland empfangen wurde.

1961-1989

Diplomatie trotz Mauer

Willy Brandts „neue Ostpolitik“, die auf Wandel durch Annäherung setzte, führte Ende der 1960er-Jahre nicht nur zum Abschluss von Verträgen zwischen Westdeutschland und dem Ostblock über den gegenseitigen Verzicht auf Gewalt, sondern auch zu einem wegweisenden Abkommen, das den Sonderstatus Berlins definierte. Diese diplomatischen Bemühungen bewirkten eine Entspannung zwischen Bonn und Ostberlin sowie zu beiden Seiten der Mauer, die die ehemalige deutsche Hauptstadt teilte, und bereitete den Boden für die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990.

1973 wurden die beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen aufgenommen. Die Vereinigten Staaten unterhalten seit 1974 diplomatische Beziehungen zur DDR. Im US-Außenministerium betonte man, dass die US-Botschaft in Ostberlin nicht in der, sondern bei der DDR lag, um den Sonderstatus Berlins zu verdeutlichen, denn die US-Botschaft konnte nicht in der sowjetischen Besatzungszone liegen. Das war der Anfang der diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem rigiden Ostdeutschland.

„Neue Ostpolitik“

– Willy Brandt

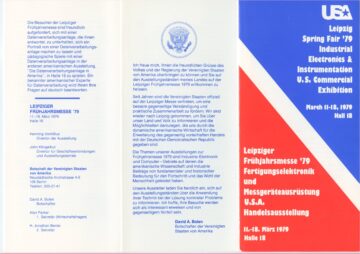

System gezielter Kontakte

Diplomatinnen und Diplomaten haben grundsätzlich die Aufgabe, zu beobachten und dem Außenministerium ihres Landes Bericht zu erstatten, aber die US-Diplomaten hatten nur begrenzte Möglichkeiten, Ostdeutschland selbst zu bereisen. Eine gute Möglichkeit dafür war der Besuch der Leipziger Messe mit einem Sondervisum. Dort konnten sich die Diplomaten ein Bild von den wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern des Ostblocks machen.

Auch der westliche Rundfunk – und später das Fernsehen – war ein wichtiger Kanal, über den die Westmächte mit allen Teilen Deutschlands kommunizierten. Die Vereinigten Staaten wollten die Menschen im Osten erreichen und ihnen die westliche, nicht kommunistisch gefärbte Sicht vermitteln.

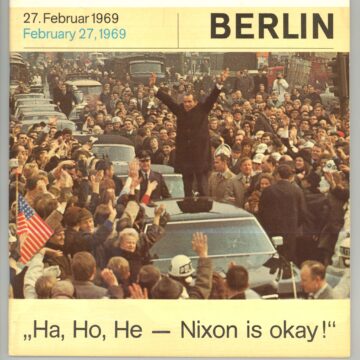

1969 – 1971

Neue Ostpolitik

Das Titelbild dieser Broschüre zeigt US-Präsident Nixon bei seinem erfolgreichen Besuch 1969 in Westberlin. Es veranschaulicht auch den folgenden Tonmitschnitt, in dem US-Diplomat Robert Barkley erläutert, wie sich die neue Ostpolitik Westdeutschlands und die amerikanische Entspannungspolitik überschnitten. Barkley war in Bonn und Ostberlin als Diplomat tätig.

In dem Audioclip erinnert sich Barkley an seine Zeit im Referat für Deutschlandfragen (German Affairs Bureau) und daran, wie sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten, der UdSSR und Westdeutschland im Zuge der Ostpolitik Willy Brandts veränderten.

1979

US-Computerausstellung auf der Leipziger Messe

Das dynamische Ausstellungsprogramm des US-Informationsamts (U.S. Information Agency – USIA) brachte zahlreiche Ausstellungen in die Länder des Ostblocks, um die Menschen dort über Leben, Wirtschaft und Kultur der Vereinigten Staaten zu informieren. Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit organisierte die US-Botschaft in Ostberlin diese Ausstellung über US-Computer, die Tausende von Besucherinnen und Besuchern hinter dem Eisernen Vorhang erreichte.

Unterlagen von David B. Bolen, Archiv der Hoover Institution, Universität Stanford

1969

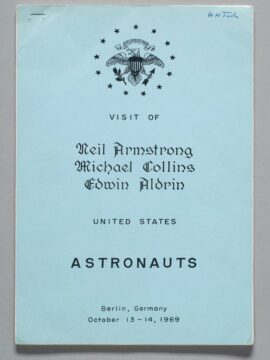

Die Mondlandung

Die US-Astronauten, die 1969 auf dem Mond landeten, wurden nach ihrer Rückkehr zur Erde auf Weltreise geschickt, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Die Reise umfasste auch zwei Stationen in Deutschland. US-Diplomaten halfen bei der Planung des Besuchs, wie aus diesem offiziellen Reiseprogramm mit blauem Deckblatt hervorgeht, das dem US-Diplomaten Hans Tuch aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der US-Vertretung in Berlin gehörte.

Der US-Diplomat Jonathan Dean (Politische Abteilung, 1968 – 1972) geht in diesem Audioclip darauf ein, wie wichtig es war, über unterschiedliche diplomatische Kanäle die Unterstützung der Deutschen zu gewinnen.

1961

Karte der Gebiete, in denen Fernsehsendungen aus der Bundesrepublik Deutschland und der sowjetischen Besatzungszone zu empfangen waren

Die Karte zeigt die Empfangsgebiete westdeutscher Fernsehsendungen in der DDR und die Empfangsgebiete von Sendungen aus der DDR in Westdeutschland.

1969

Willy Brandt und die neue Ostpolitik

Willy Brandt wurde 1969 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Seine Partei entwickelte die „neue Ostpolitik“, in deren Rahmen die Teilung Deutschlands und Europas akzeptiert und der Aufbau von Beziehungen zu Ostblockländern aus pragmatischen Gründen angestrebt wurde. Für Brandt lagen die Interessen der Bundesrepublik darin, das Bündnis mit dem Westen fortzusetzen, Spannungen entlang des sogenannten Eisernen Vorhangs abzubauen, den Handel mit den kommunistischen Ländern im Osten auszuweiten und letztlich die deutsche Wiedervereinigung zu erreichen. In ihren mündlichen Berichten bezogen sich US-Diplomaten auf Brandts Bezeichnung der neuen Ostpolitik als „Wandel durch Annäherung“ und eine „Politik der kleinen Schritte“.

Willy Brandt und seine Ostpolitik

Brandon Grove, Jr., der Ende der 1960er-Jahre als US-Verbindungsbeamter beim Westberliner Senat tätig war, erzählt in diesem Audioclip von seinen regelmäßigen Begegnungen mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister von Westberlin, Willy Brandt, bei denen er aus erster Hand von dessen Absichten in der Ostpolitik erfuhr. Von 1969 – 1974 war Brandt dann Bundeskanzler.

Henry Kissinger, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, 1972 mit Bundeskanzler Willy Brandt.

1971

Brandt erhält den Friedensnobelpreis

Bundeskanzler Willy Brandt 1971 bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises. Auch Brandon Grove, Jr. brachte dem Regierungschef der Bundesrepublik große Wertschätzung entgegen.

In diesem Audioclip schildert Brandon Grove, Jr. seine Eindrücke von Bundeskanzler Willy Brandt.

1971

Normalisierung: Akzeptanz der zwei deutschen Staaten

Die „Normalisierung“ der deutsch-deutschen Beziehungen und der Beziehungen der Bundesrepublik zu den Ländern des Ostblocks gelang, nachdem die Regierung Brandt die Grenzen Europas als unverrückbar anerkannt, Nichtangriffsverträge abgeschlossen und die Existenz der zwei deutschen Staaten akzeptiert hatte. 1971 unterzeichneten die westlichen Alliierten und die Sowjetunion das Viermächteabkommen, das den Rechtsstatus Berlins regelte und zusätzliche deutsch-deutsche Vereinbarungen über den Post- und Telefonverkehr, Zugangswege und die Erlaubnis für Westberliner, Ostberlin zu besuchen, nach sich zog. In „kleinen Schritten“ verbesserte sich die Lebensqualität aller Beteiligten.

1977

Botschafter Bolen überreicht sein Beglaubigungsschreiben

US-Botschafter David Bolen (rechts) begrüßt den ostdeutschen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker 1977 bei der Übergabe seines Beglaubigungsschreibens. Der Ernennung Bolens gingen jahrelange diplomatische Verhandlungen zwischen Ost und West voraus, die zum Abbau der Spannungen beitragen sollten.

In diesem Audioclip berichtet US-Diplomat Jonathan Dean, welche Vorbehalte die Vereinigten Staaten im Hinblick auf den Versuch diplomatischer Bemühungen in der streng kommunistischen DDR hatten.

1974 – 1976

Der erste US-Botschafter bei der DDR: John Sherman Cooper

Der erste US-Botschafter bei der Deutschen Demokratischen Republik, John Sherman Cooper, prägte den Ton für die diplomatischen Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Ostdeutschland.

Der US-Diplomat Brandon Grove, Jr., der mit Cooper als stellvertretender Leiter der US-Vertretung nach Ostberlin entsandt wurde, berichtet, dass die Vereinigten Staaten trotz der Entsendung eines Botschafters nach Ostdeutschland nicht erfreut über die Anerkennung der DDR als eigenständiger Staat waren.

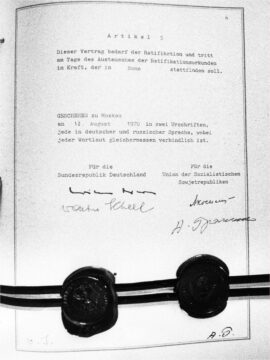

12. August 1970

Unterzeichnung des Moskauer Vertrags

Bundeskanzler Willy Brandt (links) und der sowjetische Ministerpräsident Alexei Kossygin (rechts) unterzeichnen 1970 den Moskauer Vertrag, ein Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion. Mit dem Vertrag verpflichteten sich die beiden Staaten, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. Er wird als erster Schritt zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen West- und Osteuropa gesehen. Leonid Breschnew, das kommunistische Staatsoberhaupt der Sowjetunion, steht mit gefalteten Händen hinter den Unterzeichnern.

Foto: AP

8. November 1972

Paraphierung des Grundlagenvertrags

Bevor es zu einer nennenswerten Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten kommen konnte, mussten beide Seiten einem Kompromiss zustimmen. Dies wurde mit der Unterzeichnung des Grundlagenvertrags im Jahr 1972 erreicht, als sich beide Seiten darauf einigten, sich gegenseitig als souveräne Staaten mit zwei unterschiedlichen Regierungen anzuerkennen. Die Gespräche zogen sich lange hin, vor allem, weil die Bundesrepublik am Ziel der Wiedervereinigung auf der Grundlage einer demokratischen Regierungsform festhielt. Bei einem Treffen in Bonn am 8. November 1972 paraphierten der Staatssekretär beim Ministerrat der DDR, Michael Kohl (links), und der Bundesminister für besondere Aufgaben der Bundesrepublik Deutschland, Egon Bahr (rechts), den Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Der Vertrag wurde am 21. Dezember 1972 offiziell unterzeichnet.

Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz/Art Resource, New York

Ein förderliches Klima schaffen

Als die US-Botschaft bei der DDR mit seiner Hilfe eröffnet wurde, bestand Chargé d’Affaires a.i. Brandon Grove, Jr. darauf, dass die dort Beschäftigten auch im sowjetischen Sektor wohnen. Die neue Botschaft sollte bei den Ostdeutschen um Respekt und ein positives Bild der Vereinigten Staaten werben. Diplomaten greifen hierzu auf viele unterschiedliche Mittel zurück und setzen unter anderem auf sprachliche Nuancen, nachrichtendienstliche Erkenntnisse, Bündnisse mit anderen Ländern und Public Diplomacy. Allerdings machte es ihnen die allgegenwärtige ostdeutsche Staatssicherheit, die die Aktivitäten der Diplomaten überwachte und ihre Telefone abhörte, nicht leicht. Die DDR-Regierung überwachte zudem sorgfältig die Aktivitäten von US-Bürgerinnen und -Bürgern, die in die DDR und nach Ostberlin reisten. Es gab keine Beschränkungen ihrer Reisetätigkeit, aber für ihre Reisen galten strenge Visavorschriften.

Diplomatische Strategie der Deutschen Demokratischen Republik

Die US-Botschafterin bei der DDR, Rozanne Ridgway, begrüßt den ostdeutschen Staatschef Erich Honecker. In diesem Interviewausschnitt beschreibt Ridgway die Herausforderungen des Lebens in Ostdeutschland und erläutert ihre zielgerichtete diplomatische Strategie.

1989

Auswertungsbericht der Staatssicherheit über die „operative Beobachtung“ des US-Diplomaten G. Jonathan Greenwald

Fast 20 Jahre nach seiner Verwendung in Ostberlin erhielt der US-Diplomat G. Jonathan Greenwald eine mehrere Zentimeter dicke Akte, die die Stasi über ihn, seine Familie und Freunde angelegt hatte. In einem Bericht geht es um den Ausflug, den er im Februar 1989 mit seiner Frau und einigen Freunden in die ostdeutsche Stadt Weimar unternahm. Die Stasi hatte Greenwalds Telefonat zur Planung der Reise abgehört und beschattete seine Frau und ihre Freunde während des Ausflugs. Es wurde ein detaillierter Bericht erstellt, der mit dem Vermerk ihrer Ankunft in Weimar um 17.45 Uhr begann und nahezu minutengenaue Beobachtungen ihrer Aktivitäten bis zu ihrer Abreise um 14.55 Uhr am nächsten Tag enthielt. Das Ende des Berichts zur „operativen Beobachtung“ (Bild) deutet Enttäuschung an: „Es entstand der Eindruck, dass Greenwald und die ihn begleitenden Personen ihren Aufenthalt in Weimar dazu nutzten, sich mit den sehenswerten Dingen und Wirkungsstätten der großen Autoren der Weimarer Klassik vertraut zu machen. Kontakte oder Kontaktversuche von Greenwald und den ihn begleitenden Personen zu anderen Personen wurden während der Zeit ihrer Beobachtung nicht festgestellt.“

Greenwalds Appetit auf deutsche Wurst brachte ihm den Stasi-Spitznamen „Cäsar, der Bockwurstfan“ ein. Das zweite Bild zeigt ein Stasi-Überwachungsfoto des US-Diplomaten G. Jonathan Greenwald.

Überwachung in Ostberlin

Der Text auf der hier abgebildeten Seite stammt aus der Überwachungsakte des US-Diplomaten G. Jonathan Greenwald, Ostberlin, die von der Staatssicherheit angelegt wurde. Der in die DDR entsandte US-Diplomat Brandon Grove, Jr. spricht in diesem Interview über das Leben in Ostberlin und die ständige Präsenz der Staatssicherheit.

Public Diplomacy in der Deutschen Demokratischen Republik

Mit der farbenfrohen Ausstellung The Splendors of Dresden wurde 1978 der neue Ostflügel der National Gallery of Art in Washington eröffnet. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie die Ausstellung über Dresden waren ein wesentlicher Bestandteil des diplomatischen Tauwetters zwischen den Vereinigten Staaten und der DDR.

In diesem Audioclip spricht Edward Alexander aus der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten im US-Informationsamt darüber, wie diplomatische Bemühungen durch kulturellen Austausch, beispielsweise über Bücherangebote oder Filmfestivals, gefördert werden konnte.

AUS DER SAMMLUNG

Siegel des US-Informationsdienstes

Der US-Informationsdienst (United States Information Service – USIS) war der Zweig des US-Informationsamts (United States Information Agency – USIA), der für Public Diplomacy und Austauschprogramme der Vereinigten Staaten in Ausland zuständig war. 1999 wurden USIA und USIS in das US-Außenministerium eingegliedert. Die einstigen USIS-Büros im Ausland wurden in die Abteilungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der US-Botschaften integriert, wo sie im Wesentlichen auch heute noch die gleichen Aufgaben wahrnehmen wie damals. Eric Johnson, Beamter im auswärtigen Dienst, war von 2000 bis 2004 Information Resource Officer in Moskau. Er entdeckte unter den in den ehemaligen USIS-Büros in Moskau zurückgelassenen Gegenständen dieses USIS-Siegelschild – ein Symbol für das Wirken amerikanischer Public Diplomacy in Russland während des 20. Jahrhunderts.

1975

Die Schlussakte von Helsinki

Die Todesopfer, die bei versuchten Grenzübertretungen zu beklagen waren, standen für die Verweigerung des grundlegendsten aller Menschenrechte, in Freiheit zu leben und reisen zu dürfen. Die Sowjets werteten die vielschichtige Schlussakte von Helsinki von 1975 (die von 35 Ländern unterzeichnet wurde: den Vereinigten Staaten, Kanada und fast ganz Europa) als diplomatischen Sieg, da sie die Nachkriegsgrenzen des Sowjetblocks anerkannte. Die sowjetische Selbstzufriedenheit wurde bald durch Unmut abgelöst, als mutige Dissidenten und Liberale aus Osteuropa die kommunistischen Regierungen dazu aufforderten, sich an die in den Abkommen enthaltene Verpflichtung zur Wahrung der Grundfreiheiten und Menschenrechte zu halten.

Sowjetische Reaktionen auf die Schlussakte von Helsinki

Vierunddreißig der Außenminister, die die Schlussakte von Helsinki ausgehandelt haben, sind auf diesem Foto von 1973 in Finnland zu sehen. Der US-Diplomat in Ostberlin, G. Jonathan Greenwald, erklärt in diesem Audioclip, wie die US-Unterhändler die sowjetische Reaktion auf die Abkommen einschätzten.

Menschenrechte und die Schlussakte von Helsinki

Zu den Unterzeichnern der Schlussakte von Helsinki 1975 in Finnland gehörten der ostdeutsche Staatsratsvorsitzende Erich Honecker (links), US-Präsident Gerald Ford (Mitte) und der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky (rechts).

Der im Büro für Angelegenheiten der Sowjetunion tätige US-Diplomat Thomas Niles spricht in diesem Interview über die Bedeutung der Menschenrechte in diesem multinationalen Übereinkommen.

Die Auswirkungen der Schlussakte von Helsinki

US-Diplomat Winston Lord (Foto) gehörte von 1973 bis 1977 zum politischen Planungsstab von US-Außenminister Henry Kissinger. In diesem Audioclip beschreibt er, wie die Schlussakte von Helsinki von 1975 langfristig Dissidenten in den Ostblockländern half.

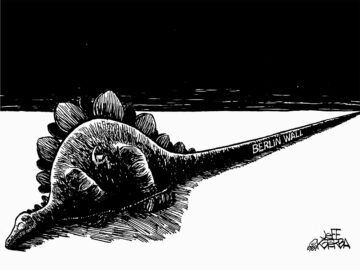

1987-1989

Reißen Sie die Mauer nieder

1987 forderte US-Präsident Ronald Reagan den sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow in einer Rede vor dem Brandenburger Tor in Westberlin öffentlich auf, die Berliner Mauer „niederzureißen“. Mitte der 1980er-Jahre hatte Gorbatschow durch Glasnost – Offenheit und Freiheit – und Perestroika – wirtschaftliche Umstrukturierung – seine Bereitschaft gezeigt, den staatlichen Würgegriff in der Sowjetunion und Osteuropa, einschließlich Ostdeutschland, zu lockern. Während seine Offenheit im Westen gelobt wurde, stieß er beim ostdeutschen Regierungschef Erich Honecker und dessen Regime auf Widerstand. Die ersten Freiheiten, die Gorbatschow in Osteuropa und Ostdeutschland vorantrieb, führten mit dem Mauerfall am 9. November 1989 zu einem unerwarteten Ergebnis.

„Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!“

– US-Präsident Ronald Reagan

1980

„Das Neue klopft an“

In den 1980er-Jahren ermöglichte das Viermächteabkommen von 1971 mehr legale Grenzübertritte, auch für Tausende Ostdeutsche, die im Westen arbeiteten. Gorbatschow drückte Hoffnung aus, als er sagte: „Es ist nicht leicht, die Vorgehensweisen zu ändern, auf denen die Ost-West-Beziehungen seit fünfzig Jahren aufbauen. Aber das Neue klopft an jede Tür und jedes Fenster.“ Der US-Diplomat G. Jonathan Greenwald berichtete nach Washington, Gorbatschow denke in Ostdeutschland über Veränderungen nach, „die von oben kommen, Veränderungen wie die, die [er] in der Sowjetunion umsetzen wollte.“

1981

Treffen von Schmidt und Honecker in der DDR

Der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt (links) lächelt, neben ihm der ostdeutsche Staatsratsvorsitzende, Erich Honecker, bei einem Treffen in der DDR im Jahr 1981.

In diesem Interviewclip erzählt der in Ostberlin ansässige US-Diplomat G. Jonathan Greenwald, wie Honecker sechs Jahre später Westberlin besuchte.

Konflikt zwischen Gorbatschow und Honecker

Der US-Diplomat J.D. Bindenagel, hier auf einem Bild von 1996, als er Geschäftsträger in Deutschland war, äußert sich in diesem Interviewclip zum Konflikt zwischen dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow und dem ostdeutschen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker im Jahr 1989. Bindenagel war von 1989 bis 1990 Gesandter der US-Vertretung in Deutschland.

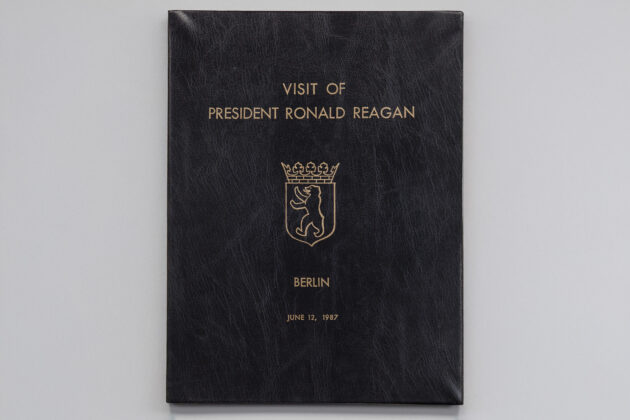

12. Juni 1987

US-Präsident Ronald Reagan hält die Rede mit der Aufforderung „Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder“

Video abspielen

AUS DER SAMMLUNG

Mappe zum Besuch von US-Präsident Reagan in Berlin

Mappe für das Besuchsprogramm von US-Präsident Ronald Reagan im Juni 1987 in Berlin. Während dieses Besuchs hielt Präsident Reagan eine seiner denkwürdigsten Reden, die den berühmten Satz beinhaltete: „Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!“

31. Mai 1988

Ronald Reagan und Michail Gorbatschow auf dem Roten Platz in Moskau

US-Präsident Ronald Reagan (links) und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow (rechts) bei ihrem spontanen Spaziergang über den Roten Platz in Moskau. Obwohl die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in den späten 1980er-Jahren angespannt waren, hatten die beiden Staatschefs ein gutes Verhältnis zueinander.

1989

Veränderung liegt in der Luft

Im September 1989 öffnete das kommunistische Ungarn seine Grenze nach Österreich und rund 50.000 Ostdeutsche, die in die kommunistischen Nachbarländer reisen durften, überquerten sie in die Freiheit. Später fuhren Tausende, die in Prag und Warschau Asyl suchten, per Zug in den Westen. Im gleichen Jahr besuchte Gorbatschow Ostdeutschland, um an den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des ostdeutschen Regimes teilzunehmen. Gorbatschow drängte Honecker, Reformen zu akzeptieren, und warnte: „Diejenigen, die zu spät kommen, bestraft das Leben.“ Der unnachgiebige Honecker schenkte Gorbatschows Worten keine Beachtung. Angesichts wachsender Proteste, die Reformen wie in der UdSSR forderten, und nachdem er die Gunst Gorbatschows verloren hatte, sah sich Honecker zwei Wochen nach dem Besuch des sowjetischen Staatschefs gezwungen, zurückzutreten. Durch Honeckers Rücktritt wurde die Welt auf die Schwäche und die extrem angespannte wirtschaftliche Lage der DDR aufmerksam.

11. Juli 1989

Ehrung von US-Präsident George H. W. Bush und US-Außenminister James Baker

Der ungarische Premier Miklos Nemeth überreicht US-Präsident George H. W. Bush (links) und Außenminister James Baker (rechts) mit Inschriften versehene Tafeln mit einem Stück Stacheldraht von der ungarisch-österreichischen Grenze.

4. Oktober 1989

Die Volkspolizei bewacht die US-Botschaft in Ostberlin

Ostdeutsche Polizisten stehen am 4. Oktober 1989 in einer engen Reihe vor der US-Botschaft in Ostberlin, um weitere Ostdeutsche am Betreten des Gebäudes zu hindern. Auf der Suche nach Freiheit im Westen hatten dort in den vorangegangenen fünf Tagen achtzehn Ostdeutsche Zuflucht gesucht.

Sowjetische Reformen geben Hoffnung

Viele Menschen in Ostdeutschland, wie dieser junge Mann, der 1989 ein Foto von Michail Gorbatschow hochhält, setzten ihre Hoffnungen in die Reformen des sowjetischen Staatsführers. Der US-Diplomat G. Jonathan Greenwald, der von 1987 bis 1990 einen Posten in Ostberlin innehatte, erinnert sich in diesem Interviewclip an die Hoffnung auf Veränderung, die in den Monaten vor dem Mauerfall herrschte.

Ein Machtvakuum an der Spitze

Zwar wirken der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow (links) und der ostdeutsche Staatsratsvorsitzende Erich Honecker auf diesem Foto recht heiter, doch ihre Ansichten über die zukünftige Ausrichtung des Kommunismus gingen weit auseinander.

US-Diplomat G. Jonathan Greenwald, von 1987 bis 1990 Botschaftsrat für politische Angelegenheiten in Ostberlin, beobachtete dort aus nächster Nähe, wie das Machtvakuum an der Spitze zum Zusammenbruch Ostdeutschlands beitrug. In diesem Audioclip reflektiert er die Bedingungen, die zum Zerfall der DDR führten.

Kräfte des Wandels

Jahrzehntelang war die evangelische Kirchenbewegung das politische Gewissen der DDR gewesen, doch im September 1989 beobachtete der Diplomat G. Jonathan Greenwald, wie daraus eine politische Bewegung wurde. Aus den Gottesdiensten, die an Montagabenden in Leipzig stattfanden, entwickelten sich Montagsdemonstrationen mit mehr als 100.000 Teilnehmenden, die den kränkelnden Honecker zum Rücktritt drängten. Vor dem Fall der Mauer am 9. November demonstrierten in Leipzig 500.000 Menschen. Am 4. November gingen in Ostberlin schätzungsweise 1.000.000 Menschen auf die Straße und nahmen damit die folgenschwere Veränderung, die nur fünf Tage später eintreten sollte, beinahe vorweg.

Die Kirche führt soziale Proteste an

Auf diesem Foto von 1981 ist die Weihe einer evangelischen Kirche in der DDR zu sehen. In dem Tonmitschnitt betont der damals in Ostberlin tätige US-Diplomat G. Jonathan Greenwald die führende Rolle der Kirche bei der Organisation der sozialpolitischen Demonstrationen in Ostdeutschland.

Wunsch nach Frieden und Reformen

Studierende zeigen 1982 auf einem Friedensforum in Dresden ein international bekanntes Friedenszeichen.

In diesem Audioclip spricht Richard C. Barkley, von 1988-1990 US-Botschafter in der DDR, über den Wunsch einiger ostdeutscher Studierender und Kirchenmitglieder nach Reformen wie in der UdSSR, und über die staatliche Reaktion darauf.

1989

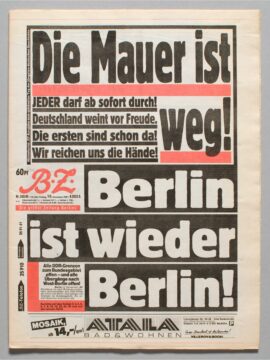

9. November

Als sich die Ostberliner Polizei in dieser Nacht von der Mauer zurückzog, gewährleistete Diplomatie die Sicherheit der Menschen. Der Westberliner Bürgermeister Walter Momper befürchtete einen Massenansturm und wandte sich an Harold Gilmore, den U.S. Minister in Westberlin. Mehrere Jahre lang wechselten sich die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich monatlich in ihrer diplomatischen Präsenz in West-Berlin ab. Im November 1989 hatten die Vereinigten Staaten den Vorsitz, und Gilmore war erst etwas länger als eine Woche im Amt, als er darüber informiert wurde, dass riesige Menschenmassen über die Mauer hinweg nach Westberlin strömten. Gilmore traf eine Führungsentscheidung, indem er umgehend die Westberliner Polizei mobilisierte, statt den langen Dienstweg einzuhalten, was fatale Folgen hätte nach sich ziehen können. So ermöglichte er es der Westberliner Polizei vernünftigerweise, die Menschenmassen zu lenken.

Trotz der brutalen Geschichte von Tod und Unterdrückung an der Mauer feuerte in dieser Nacht niemand Schüsse ab oder ließ Hunde auf die Menschen los. Die Berliner strömten in der Dunkelheit zur Mauer, und in den folgenden Tagen waren Erstaunen und Ehrfurcht angesichts des Zerfalls dieses grausamen Symbols der Unterdrückung allgegenwärtig. Die friedlich Feiernden tanzten und musizierten, hackten das verhasste Betonbauwerk klein oder kletterten hinauf und reckten siegessicher die Arme.

1989

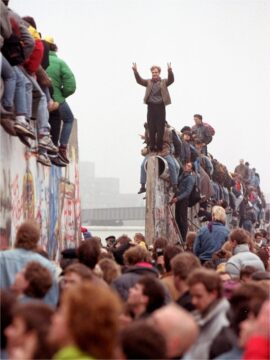

Auf der Mauer

Ein auf der Mauer stehender Mann reckt 1989 triumphierend die Arme in die Höhe, während unten Menschen durch einen Durchbruch darin drängen. Der US-Botschafter in Ostdeutschland, Richard Barkley, beschreibt in diesem Audioclip die Ungläubigkeit und das Erstaunen vieler Menschen in der Menge darüber, ungehindert von einer Seite der Mauer auf die andere wechseln zu können.

1989

Die sofortige Öffnung

1989: Menschen dicht an dicht auf der Mauer, im Hintergrund das Brandenburger Tor, unten im Vordergrund eine Menschenmenge. Richard Barkley, US-Botschafter bei der DDR, erinnert sich in diesem Audioclip daran, wie die Menschen auf die überraschende Nachricht reagierten, dass sie die Grenze jetzt ungehindert überqueren konnten.

1989

T-Shirt, Titelseite der Washington Post vom 10. November 1989

T-Shirt mit einem künstlerisch bearbeiteten Bild der Titelseite der Washington Post vom 10. November 1989. Die Freude über den plötzlichen Fall der Mauer schürte die Nachfrage nach Erinnerungsstücken.

Die Wirtschaft wächst

Am 18. November 1989 war der Kurfürstendamm, die Haupteinkaufsstraße Westberlins, überfüllt mit Menschen, die zu Hunderttausenden aus Ostdeutschland gekommen waren, um einzukaufen und sich die Stadt anzusehen.

George Ward, von 1989 – 1992 Gesandter an der US-Vertretung in Westdeutschland, beschreibt in diesem Interviewclip die Auswirkungen der Marktwirtschaft in Ostdeutschland.

1989

Deutschland: Vereinigung von Ost und West

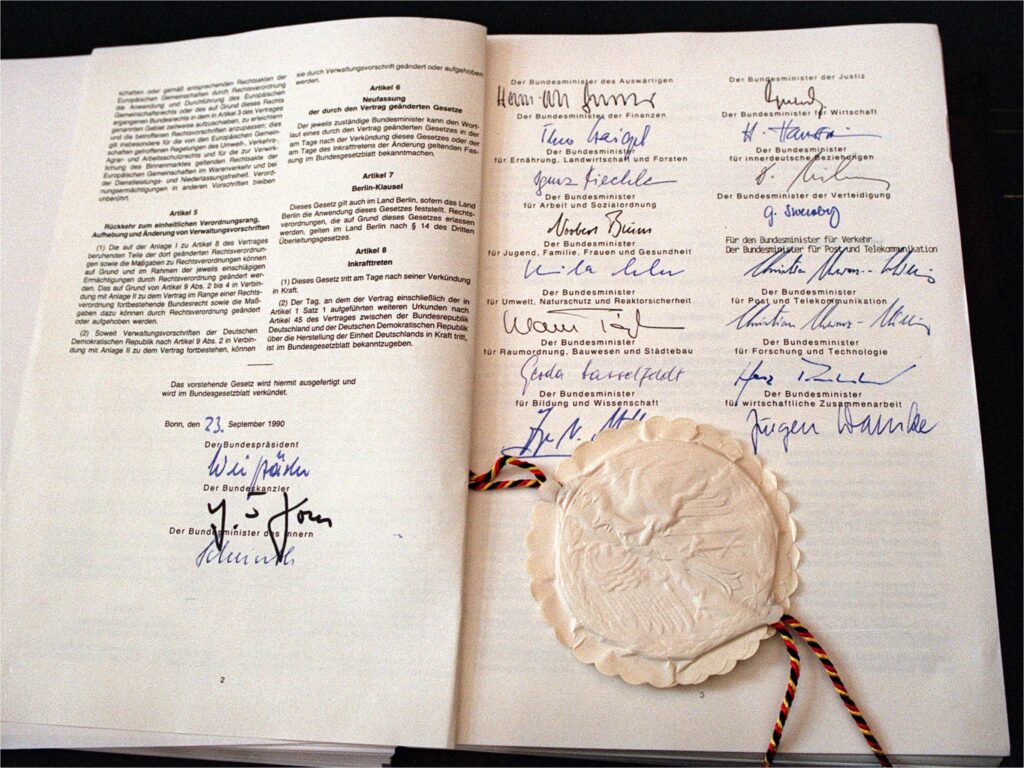

Auch während des Kalten Krieges hofften viele Deutsche in Ost und West weiter auf die Wiedervereinigung. US-Präsident George H.W. Bush und US-Außenminister James Baker befürworteten 1989 trotz des Widerstands Großbritanniens und Frankreichs den Vorschlag von Bundeskanzler Helmut Kohl zur Vereinigung. Die Diplomatinnen und Diplomaten der Vereinigten Staaten und Deutschlands arbeiteten gemeinsam den Zwei-plus-Vier-Vertrag aus – zwei deutsche Staaten und die vier Alliierten –, mit dem schließlich der Konflikt in Nachkriegsdeutschland beendet wurde. Am 31. August 1990 unterzeichneten die beiden deutschen Staaten den Einigungsvertrag, und am 1. Oktober 1990 setzten die Alliierten ihre Rechte gegenüber Deutschland aus. Die Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober vollzogen, der damit zum neuen Nationalfeiertag wurde.

–

1989

Die Wende

„Die Wende“ war ein Ausdruck, mit dem in Deutschland die Zeit zwischen dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung im Jahr 1990 beschrieben wurde. In der Wendezeit änderte sich nicht nur der politische Diskurs in Bezug auf ein vereintes Deutschland, sondern auch im Hinblick auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Verwirklichung dieses Ziels. Die Wendezeit begann 1989, noch vor dem Fall der Mauer, als sich Tausende versammelten, um gegen Menschenrechtsverletzungen in einem kommunistischen Regime zu demonstrieren, und Tausende aus den von der Sowjetunion kontrollierten Ostblockstaaten flohen. Diese Ereignisse führten in Ostdeutschland zu einer „Wende“ – es wurden demokratische Wahlen abgehalten und die politische Führung nahm diplomatische Verhandlungen über die Wiedervereinigung des Landes auf. Die Wende war der politische und gesellschaftliche Prozess, der zu einem geeinten demokratischen Deutschland führte.

Ein vereintes Deutschland entsteht

Ostdeutsche 1989 auf der Berliner Mauer mit einem Schild, auf dem COME TOGETHER steht. Der US-Generalkonsul in München, David Fischer, erzählt in diesem Audioclip, dass der US-Botschafter in Bonn, Vernon Walters, die Bedeutung des Verlangens der Deutschen nach nationaler Einheit erkannte.

Die 2000er-Jahre

„Wir haben daran geglaubt“

Die US-Diplomatinnen und -Diplomaten, die der Führung von Präsident George H. W. Bush und Außenminister James Baker folgten, waren überzeugt, dass man die deutsche Wiedervereinigung unterstützen müsse. Neuen Erkenntnissen zufolge soll die britische Premierministerin Margaret Thatcher jedoch heimlich Gorbatschow und den französischen Präsidenten Mitterrand besucht und erklärt haben: „Wir wollen kein vereinigtes Deutschland“. Eine zentrale Sorge der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung bestand nach Aussage des Diplomaten Geoffrey Chapman darin, dass Deutschland möglicherweise aus der NATO austreten könnte. Nach harten Verhandlungen blieb Deutschland letztendlich in der NATO.

Robert Zoellick, Berater von US-Außenminister James Baker, übernahm bei der Aushandlung des Zwei-plus-Vier-Vertrags eine führende Rolle für die Vereinigten Staaten. Weitere Beteiligte waren die DDR, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion.

12. Dezember 1989

Diplomatie unter Baker, Bush und Gorbatschow

US-Außenminister James Baker traf sich mit dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, um die nächsten Schritte auf dem Weg zur deutschen Einheit zu besprechen.

Margaret Tutwiler, von 1989 bis 1992 stellvertretende Abteilungsleiterin für öffentliche Angelegenheiten, erläutert in dem Interview-Clip ihre Ansicht über die zurückhaltende Reaktion der US-Führung auf die historischen Ereignisse in Deutschland und das diplomatische Geschick von Baker, Bush und Gorbatschow.

14. März 1990

Delegierte der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen

Die Delegation für die ersten Zwei-plus-Vier-Verhandlungen in Bonn stellt sich für die Presse auf. Von rechts nach links: Dieter Kastrup (BRD), John Weston (Großbritannien), Anatoli Leonidowitsch Adamachin (UdSSR), Bertrand Dururcq (Frankreich), Hans-Dietrich Genscher (BRD), Ernst Krabatsch (DDR) und Robert Zoellick (USA)

Foto: AP

3. August 1990

Unterzeichnung des deutschen Einigungsvertrags

Bundesaußenminister Wolfgang Schäuble (links), sein ostdeutscher Amtskollege Günther Krause (rechts) und der ostdeutsche Ministerpräsident Lothar de Maizière (Mitte) reichen sich nach der Unterzeichnung des deutschen Einigungsvertrags in Ostberlin symbolisch die Hände.

Foto: AP

1987 – 1990

Auf dem Weg zur Wiedervereinigung

Die Außenminister, die 1990 den Zwei-plus-Vier-Vertrag unterzeichnen, feiern den Schritt zur deutschen Einheit: Roland Dumas (Frankreich), Eduard Schewardnadse (UdSSR), James Baker (USA), Hans-Dieter Genscher (BRD), Lothar de Maizière (DDR) und Douglas Hurd (Großbritannien) mit dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow (mittig).

G. Jonathan Greenwald, der als Botschaftsrat in der politischen Abteilung der US-Botschaft in Ostberlin tätig war, erläutert die Haltung der Vereinigten Staaten zur deutschen Wiedervereinigung sowie die Bedeutung des Titels des Vertrags:

1990

Neue Zeit, neue Botschaft

Die beiden US-Botschaften sowie die Vertretungen und das Amerikahaus in Berlin wurden 1990 zu einer diplomatischen Vertretung zusammengelegt. Die 2008 eröffnete neue US-Botschaft in Berlin wurde direkt an dem historischen Ort neben dem Brandenburger Tor erbaut, wo sich auch die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Botschaft befunden hatte. Freigegebene Stasi-Akten enthüllten, dass sich sowohl in Ost- als auch in Westberlin tätige Spione auf US-Diplomaten konzentrierten. In der Übergangszeit sorgte US-Botschafter Richard C. Barkley dafür, dass dem Checkpoint Charlie, der US-Grenzübergang im geteilten Berlin, auf angemessene Weise mit einem Museum gedacht wurde, „damit die Darstellung des Ortes in Russland nicht als demütigend empfunden wird“.

1980 – 1989

Flagge des U.S. Ministers, Berlin

Diese Flagge repräsentiert die diplomatische Position des U.S. Ministers in Westberlin. Sie wurde dem letzten Amtsinhaber, Botschafter Harry J. Gilmore, 1991 bei der Auflösung der Vertretung überreicht. Auf der dazugehörigen Plakette, die Gilmores Dienst in einer Zeit des großen Wandels würdigt, steht America Saved Its Best For Last

AUS DER SAMMLUNG

Verdienstorden des Landes Berlin

Diese hohe deutsche Auszeichnung wurde Botschafter Harry Gilmore, U.S. Minister in Berlin, 1991 für „herausragende Verdienste um das Land Berlin“ verliehen. Der Orden hat die Form eines Malteserkreuzes und zeigt in der Mitte das Berliner Landeswappen. Gilmore war die letzte Person, die dieses Amt bekleidete. Nach der deutschen Wiedervereinigung kehrte die US-Botschaft von Bonn nach Berlin zurück, und der Posten des U.S. Minister in Berlin wurde abgeschafft.

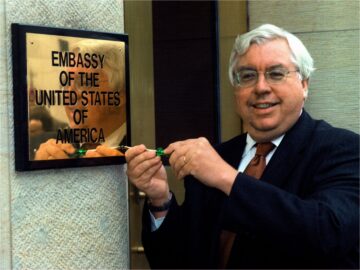

1998

Schließung der US-Botschaft in Ostberlin

Nachdem die US-Botschaft in Ostberlin 1990 geschlossen wurde, war die US-Botschaft in Bonn die einzig verbliebene Botschaft der Vereinigten Staaten in Deutschland. 1998 zog die US-Botschaft erneut um, von Bonn zurück nach Berlin. Auf diesem Foto von 1998 schraubt US-Botschafter John Kornblum das neue Schild an der US-Botschaft in Berlin an.

Harold Geisel, der von 1988 bis 1992 als Botschaftsrat für Verwaltung in Bonn tätig war, beschreibt in dem Audioclip, wie das US-Außenministerium die Schließung der US-Botschaft in Ostberlin im Jahr 1990 verwaltungstechnisch handhabte.

1992

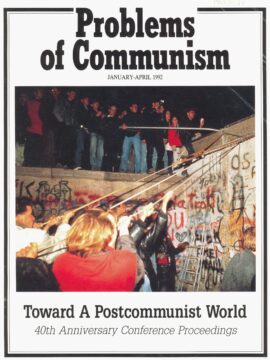

Probleme des Kommunismus: auf dem Weg in eine postkommunistische Welt

Während des Kalten Krieges gab das US-Informationsamt die alle zwei Monate erscheinende Zeitschrift Problems of Communism heraus. Toward a Post-Communist World war das Thema einer Konferenz die 1992 anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Zeitschrift stattfand. Die Zeitschrift gibt es auch heute noch und wird von einem anderen Herausgeber unter dem Namen Problems of Post-Communism herausgegeben, passend zu der neuen Zeit nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“.

US-Außenministerium, Referat für internationale Informationsprogramme

1990

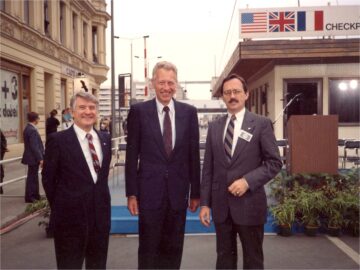

Festakt zur Stilllegung von Checkpoint Charlie

Der U.S. Minister in Ost-Berlin, Harry Gilmore, (links), der Gesandte J.D. Bindenagel (rechts) und der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dieter Kastrup (Mitte) nahmen am Festakt zur Stilllegung des Checkpoint Charlie in Berlin teil.

Mit freundlicher Genehmigung von J.D. Bindenagel

Nachhaltige Auswirkungen der Freiheit

Auch Jahre nach der Wiedervereinigung bemühten sich die Deutschen, die psychologische und wirtschaftliche Spaltung zwischen Ost und West zu überwinden. Unterstützt wurden sie dabei durch milliardenschwere Finanzhilfen zur vollständigen wirtschaftlichen und sozialen Integration der ehemaligen DDR. Auch die Gründung von Unternehmen in den neuen Bundesländern und die wieder auflebende Wirtschaft in der Region trugen dazu bei, das wirtschaftliche Gefälle zu verringern. US-Diplomaten unterhalten weiter enge Beziehungen zum vereinten Deutschland, das einer der stärksten europäischen Bündnispartner der Vereinigten Staaten ist.

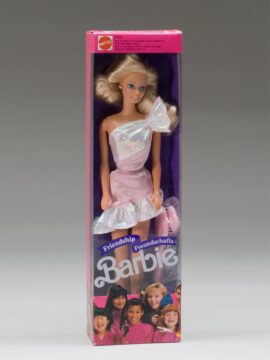

1990

„Freundschafts-Barbie“

Es ist nicht bekannt, ob die Friendship Barbie mit ihrer Freundin Summit Diplomat Barbie den Fall der Mauer feierte, aber beide Puppen waren 1990 ein popkulturelles Statement zum Ende des Kalten Kriegs. Die Freundschafts-Barbie wurde nur in Berlin und in der ehemaligen DDR verkauft. Auf der Rückseite der Schachtel stand: „Barbie begrüßt Freunde aus aller Welt“.

2004

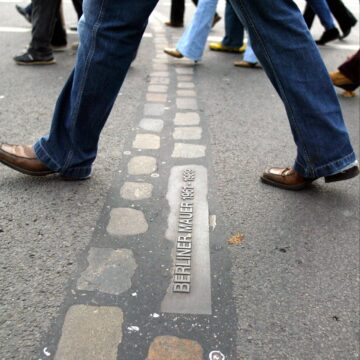

Markierung des innerstädtischen Mauerverlaufs durch eine Doppelpflastersteinreihe im öffentlichen Straßenland

Passanten in Berlin überqueren einen Gedenkstreifen in der Nähe des Brandenburger Tors, wo einst die Mauer stand.

Foto: AP

ca. 2000

Fragmente der Berliner Mauer als Erinnerungsstücke

Im Mai 2009 nahmen drei Mitglieder des Orchesters der Staatskapelle Berlin diese in Acryl eingefassten Mauerfragmente mit nach New York. Sie traten mit dem Orchester bei einem Mahler-Festival in der Carnegie Hall auf, und brachten diese kleinen Mauerstücke als Geschenk mit. Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall sind die Mauerfragmente noch immer erhalten, als Symbole für Deutschlands überwundene Teilung. Auf diesen Fragmenten steht auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch: „Ein Stück deutsche Geschichte“ sowie „Die Mauer“.

Geschenk von Matthias Glander, Felix Schwartz und Wolfgang Kühnl

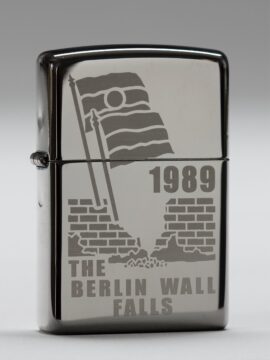

1989

Zippo-Sturmfeuerzeug

Auf diesem silbernen Zippo-Feuerzeug sind die Umrisse der zerstörten Berliner Mauer und der beiden deutschen Flaggen als Symbol der Wiedervereinigung eingraviert. Die Gravur erinnert an die historischen Ereignisse in Deutschland und macht aus einem gewöhnlichen Feuerzeug ein popkulturelles Erinnerungsstück an eine historische Epoche.

1989 BIS HEUTE

Das Vermächtnis der Berliner Mauer

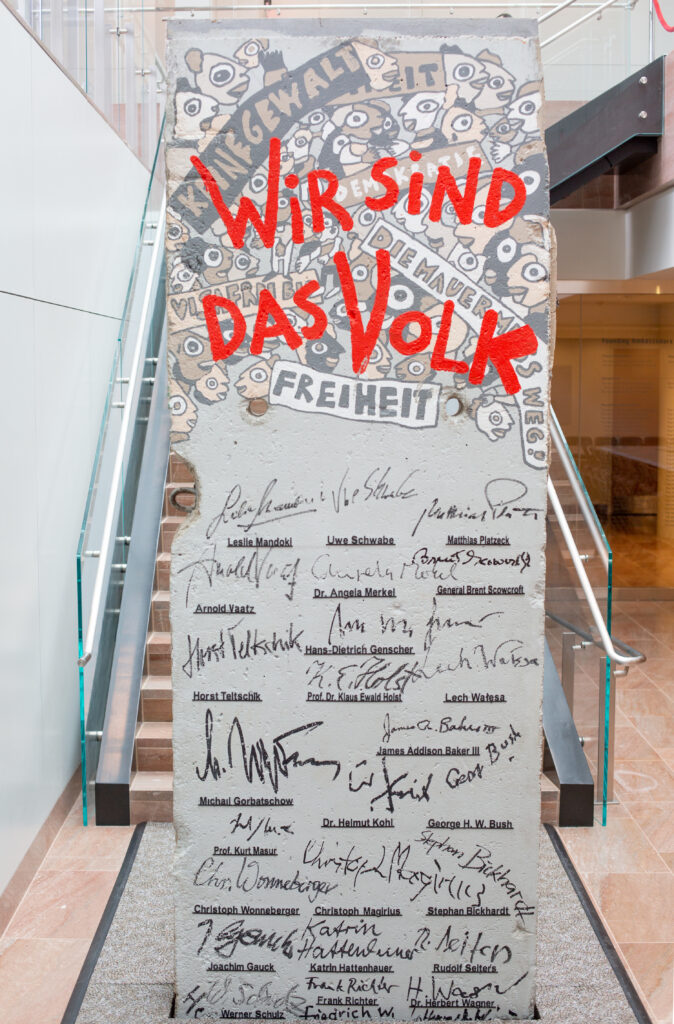

Noch heute, Jahrzehnte nach ihrem Fall, ist die Berliner Mauer eines der bekanntesten greifbaren Zeugnisse des Kalten Krieges und der Angst, Unterdrückung, Teilung und Isolation dieser Zeit. Die erhaltenen Mauerstücke drücken heute etwas ganz anderes, Positives, aus – dass Diplomatie stark und wirkmächtig ist und der Mut gewöhnlicher Menschen nachhaltige Veränderungen möglich macht.

Teile der Berliner Mauer finden sich auf der ganzen Welt, aber es gibt nur ein Fragment mit Unterschriften, und dieses Signature Segment ist im National Museum of American Diplomacy des US-Außenministeriums in Washington ausgestellt.

–

Das Signature Segment

National Museum of American Diplomacy ausgestellt ist, ist als Signature Segment bekannt, weil es eine einzigartige Sammlung von Unterschriften trägt: von Bürgerrechtlern und Diplomaten sowie politischen Führungspersönlichkeiten, die für das Ende der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa gekämpft haben.

Zu den 27 Unterzeichnenden gehören Bundeskanzler Helmut Kohl, US-Präsident George H.W. Bush und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, die „Väter der deutschen Einheit“.

2009

Gestaltung des Mauersegments

Der deutsche Künstler Michael Fischer-Art versah das Signature Segment anlässlich des 20. Jahrestages des Mauerfalls 2009 mit Graffiti. Fischer-Art lebte während des Kalten Krieges in Leipzig und wurde wegen seiner Beteiligung an Demonstrationen für mehr Demokratie mehrfach verhaftet. Viele der Spruchbänder, die während der Demonstrationen verwendet wurden, hat er entworfen.

2009

„Wir sind das Volk“

Die Slogans auf der Rückseite des Signature Segment stammen von Spruchbändern, die Demonstrierende während der Friedlichen Revolution in Leipzig 1988/89 trugen.

Die Mauer muss weg

Keine Gewalt

Demokratie jetzt

Freiheit

Freie Wahlen

Wir sind das Volk

Stasi in den Tagebau

Visafrei bis Hawaii

2015

Die Mauer im National Museum of American Diplomacy

US-Außenminister John Kerry nahm das Signature Segment am 7. Oktober 2015 stellvertretend für das US-Außenministerium offiziell von Bundespräsident Joachim Gauck, einem der ersten Unterzeichner, entgegen. Hier sind die beiden Staatsmänner beim Händedruck vor dem Mauerteil im National Museum of American Diplomacy zu sehen.

Vollständige Liste der Personen, die auf dem Mauerstück unterschrieben haben:

James A. Baker III., 61. Außenminister der Vereinigten Staaten (1989 – 1992)

Stephan Bickhardt, Theologe und Bürgerrechtler

George H.W. Bush, 41. Präsident der Vereinigten Staaten (1989 – 1993)

Dr. Heino Falcke, Theologe

Joachim Gauck, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (2012 – 2017)

Hans-Dietrich Genscher, Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland (1974 – 1992)

Michail Gorbatschow, Präsident der Sowjetunion (1990 – 1991)

Katrin Hattenhauer, Bürgerrechtlerin

Dr. Klaus-Ewald Holst, Vorstandsvorsitzender der Leipziger Verbundnetz AG (VNG) (1990 – 2010)

Helmut Kohl, erster Bundeskanzler des wiedervereinigten Deutschlands (1990 – 1998)

Christoph Magirius, Pfarrer

Lothar de Maizière, Bundesminister für besondere Aufgaben (1990)

Leslie Mándoki, Musiker

Kurt Masur, Dirigent

Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland (2005 – 2021)

Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg (2002 – 2013)

Frank Richter, Pfarrer

Friedrich Schorlemmer, Theologe

Werner Schulz, Bundestagsabgeordneter (1990 – 1998 und 2009 – 2014)

Uwe Schwabe, Bürgerrechtler

Brent Scowcroft, Nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten (1975 – 1977 und 1989 – 1993)

Rudolf Seiters, Bundesminister für besondere Aufgaben (1989 – 1991)

Horst M. Teltschik, stellvertretender Leiter des Bundeskanzleramts (1983 – 1989)

Arnold Vaatz, Mathematiker und Politiker

Dr. Herbert Wagner, Oberbürgermeister von Dresden (1990 – 2001)

Lech Wałęsa, Staatspräsident von Polen (1990 – 1995)

Christoph Wonneberger, Pfarrer

◊

Disclaimer: Die Audioclips in dieser Online-Ausstellung wurden von Schauspielern eingelesen.